从一张验光单所想到的

2017年09月04日 13734人阅读 返回文章列表

我还记得那是去年12月的一个周四下午,一个初诊小伙子的验光结果引起了我的注意。19岁的他,因为高度近视而就诊于我的门诊,戴着厚厚镜片,我估计大约1000多度吧,就按常规先做验光,眼轴,眼底等检查,因为这种患者临床并不罕见。等他将报告结果递给我看时,我确实吓了一跳:右眼3300度,左眼3100度,戴镜后的矫正视力仅仅0.2。这是我做眼科医生以来所亲眼看到的最高度数。我的博士生导师,国内著名的近视防控前辈褚仁远教授曾经告我,他的病人中最高度数是近视5000度,在我心里简直就如天方夜谭一般的不可能。这么高的度数,这么厚的镜片,这么轻的年纪,我能给他的帮助十分有限。即使做近视手术可以减轻他的度数,但是眼底的病理性改变,以及今后可能出现的各种和高度近视相关的并发症却是永远无法避免。如果再早十年,还是孩子的他如果能积极进行近视防控,我有把握他的近视一定不会发展到今天那么吓人。

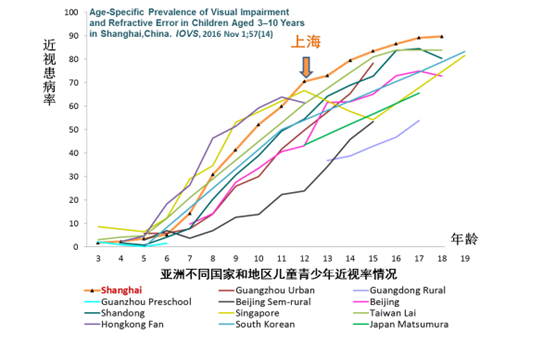

近视在全世界范围,尤其亚洲国家都是一个严峻的社会问题。2015年国际科学界著名《自然》期刊在回顾近年来近视的发病趋势时,特别指出中国青少年和成人的近视患病率由60年前的10~20% 迅速递增到如今的近90%。上海儿童的近视发病率在大陆高居榜首,12岁后上海儿童近视的发病率已经超过70%,高居亚洲首位(图1)。到16岁时,上海儿童高度近视(大于600度)的发病率已经超过20%。

图1 亚洲不同国家和地区青少年近视换病率(IOVS, 2016)

那么,高企不下的近视数据和严峻的防控形势背后,作为父母或者监护人,该如何成为近视防控网络中的一员,来拯救孩子的近视呢?

归纳起来,近视防控有药物、各种设计的软性隐形眼镜、框架镜,RGP,OK镜,增加户外活动以及低度数欠矫等18般武艺,但是对所有这些防控措施进行实验研究发现,真正有效的只有三种:

第一、 低浓度(0.01%)阿托品眼液:总体有效率约60%~70%

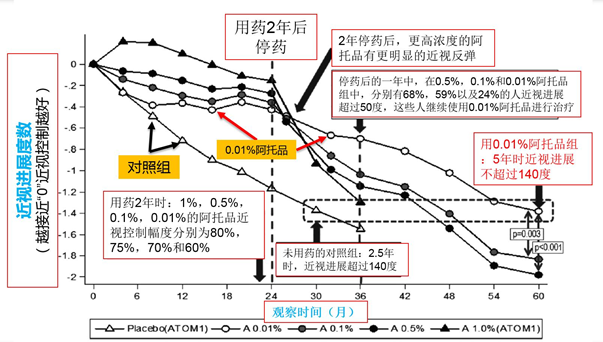

0.01%的阿托品对近视的防控效果见诸于多篇文献。最著名的莫过于2016年的ATOM研究,结果发现0.01%阿托品对近视有很好的控制作用(图2)。0.01%阿托品眼液由于在国内目前未经批准上市,国内只有个别医院有自制剂提供使用。低浓度阿托品的优点是使用方便,每天一次,价格便宜,不易反弹,适应症广,缺点在于部分患儿早期会有轻度畏光和视近物模糊的副作用,多数能很快耐受,长期使用的副作用尚未见研究报道。

图2 不同浓度阿托品对近视进展控制研究(Ophthalmology, 2016)

第二、 角膜塑形镜:总体有效率约50%~60%

角膜塑形镜俗称“OK镜”在近视防控上功不可没。OK镜类似于一种特殊设计的隐形眼镜,通过每天睡觉时的佩戴,来矫正视力的同时控制近视的发展。在近视控制上效果并不优于阿托品,但是白天可以不用佩戴框架镜也能获得较好的裸眼视力,对于一些家长特别顾虑戴框架镜会影响孩子的外观来说,这是OK镜的特点。但是OK镜的缺点也是显而易见的:适应症窄,一般只用于500度以下近视;验配过程麻烦耗时,佩戴后仍旧需要密切随访;对患者的依从性及个人卫生要求高,如果不注意护理,会引起眼部感染而必须停戴;部分患者会使角膜散光加重;费用高,一副镜片的费用从6000~10000元不等,平均使用寿命为18个月,如果使用不当造成镜片丢失或破损将增加成本。因此,OK镜比较适合年龄较大儿童(一般8岁或以上),依从性好,需要在正规医院验配,在医疗和经济较发达的地区容易推广,在边远和经济落后地区还不能广泛开展。

第三、 增加户外活动:总体有效率10%~20%

自2008年Rose等报道增加户外活动可以减少近视发病的风险以来,已有很多研究证实户外活动可以减少近视的发生。户外活动对近视的控制机制目前认为和自然光的光强度和光谱有关,而与具体从事的活动无关。户外活动对未近视人群的预防效果比对已经近视人群的控制效果要更好。一般认为,户外活动要达到一定的量,比如每周20小时以上,效果才会明显。因此,虽然这是目前最廉价的手段,但对于大多数国内中小学生来说,又何尝不是一种最奢侈的方式。

最后也是最最重要的一条,要真正实现近视的防控网络,疏而不漏,是一定要早期对孩子的视力进行筛查,建立个性化的屈光发育档案。3岁时,儿童就可以在医院进行扩瞳验光,必要时测量眼轴,角膜地形图等数据,来预测每个儿童可能出现近视的先兆时间点,提早进行干预,采取应对措施,这是真正的治未病的预防思维。正如《黄帝内经》所言,“上医治未病,中医治欲病,下医治已病。”

综上可见,近视其实并不可怕,可是千万别被各种广告和推销软文迷花了眼。早期建立规范的屈光发育档案联合低浓度阿托品,OK镜以及户外活动这三大法宝所构建的近视防控天网,是完全可以控制近视的发展并将高度近视扼杀在摇篮中。聪明的父母们,为了孩子的未来,还不赶紧行动起来?

(作者:刘睿,复旦大附属眼耳鼻喉科医院,斜视弱视与儿童眼病专病门诊。转载请注明出处。)

浙公网安备

33010902000463号

浙公网安备

33010902000463号